3Dプリンターでスピーカー箱を作ってみた

直立円筒バックロードホーンが完成してから音楽を聴くだけになってしまい、工作を怠っていた。

4か月ぶりに3D-CADを使おうとしたら操作方法を忘れてしまいボケ老人に一歩近付いてしまった。

そこで対策として以前から興味があった卵型スピーカーを作ってみる事にした。

製作の目的はボケ防止と卵型スピーカー箱の優位性を確認する実験だ。

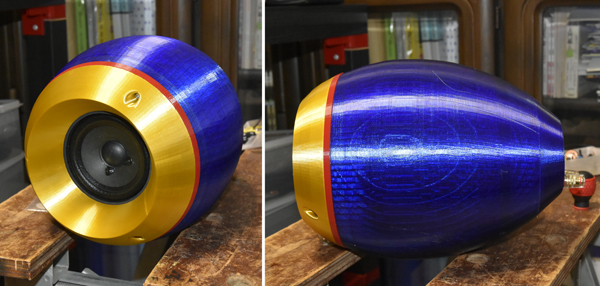

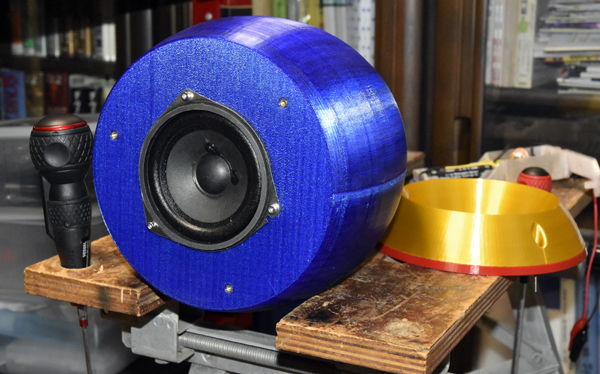

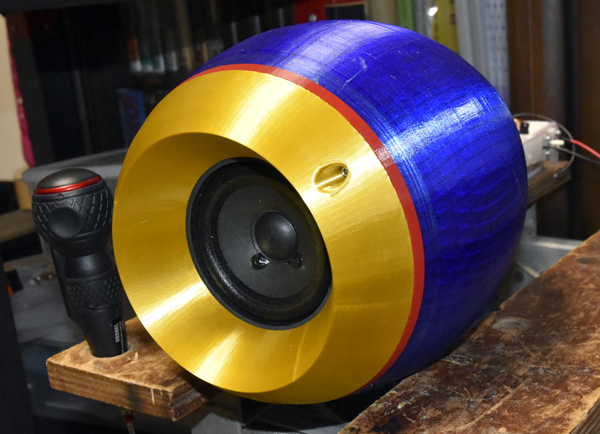

上の写真は完成した卵型スピーカーの外観だ。まだ本体を支える足が無い。

1.スピーカーユニットの選定

実験用に良さげなSPユニットを探したところ、秋月電子通商で売られているのを見つけた。

直径92mm、8Ω、15Wだそうで振動するコーンの直径は65mmだ。

秋月電子のホームページには設計のための図面があり選びやすかった。

下の写真には黒いガスケットが写っているが、販売された商品には付属してない。

ガスケットはTPUフィラメントを用いて3Dプリンターで自作した。

2.卵形の設計

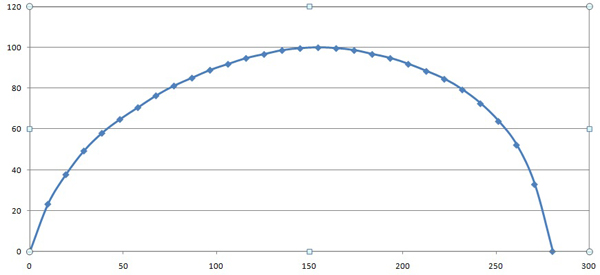

Webには卵の曲線を求める計算式が在る。

しかし3D CADで卵の曲線を表現する方法が判らなかった。

仕方なく篤さ5mmの輪切りを沢山重ねて曲線を近似した。下図は、そのカーブだ。

3.3Dプリンターに依る造形

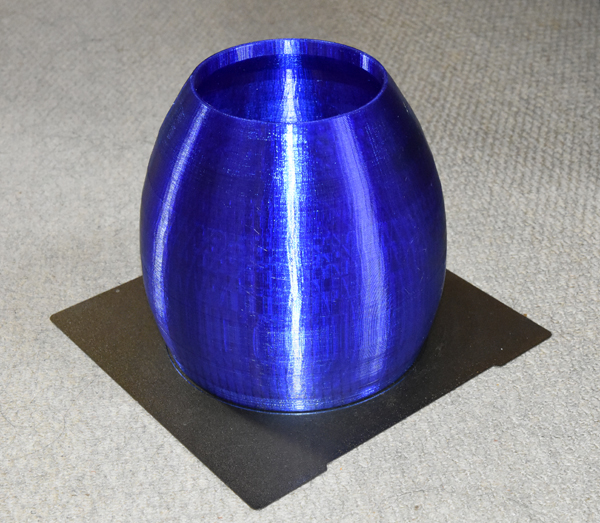

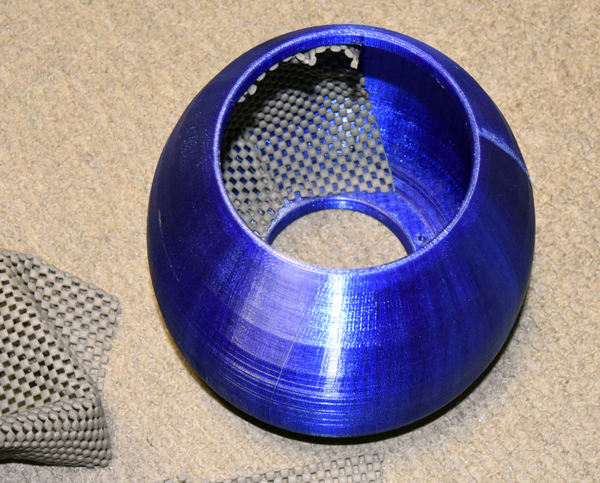

下は造形直後の中央部分だ。自分が使っているClone PRUSAで造形できる最大寸法に近い。

最大部の直径は200㎜、厚さは2.4mmで設計した。

素材は青色のPETGで235℃/75℃で造形した。造形に25時間を要した。

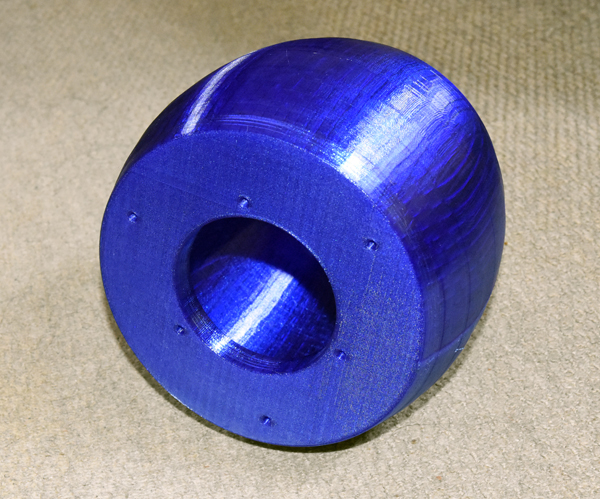

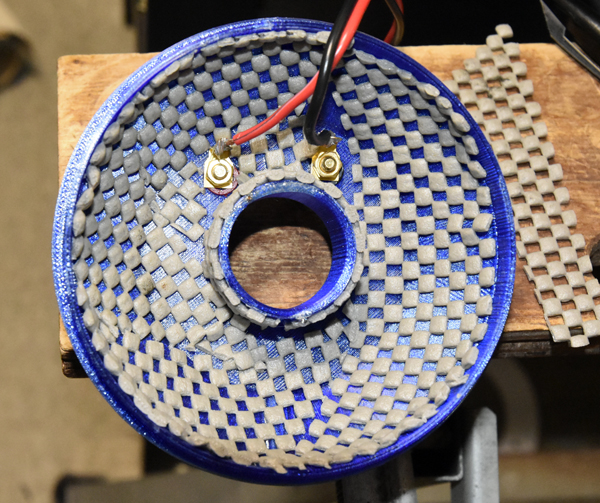

下は中央部分を前方から撮影した。

中央の大きな穴はSPユニットを填め込む穴で、周囲の小さな穴はM3のインサートナット用だ。

SPユニットの固定と前部ホーンの取り付けに用いる。

下の写真は中央部分に接着する最後部だ。

自分はサポートを使わないのでオーバーハング造形はできない。

サポートを使わずに造形する為に中央部分と最後部に分けて造形し接着する事にした。

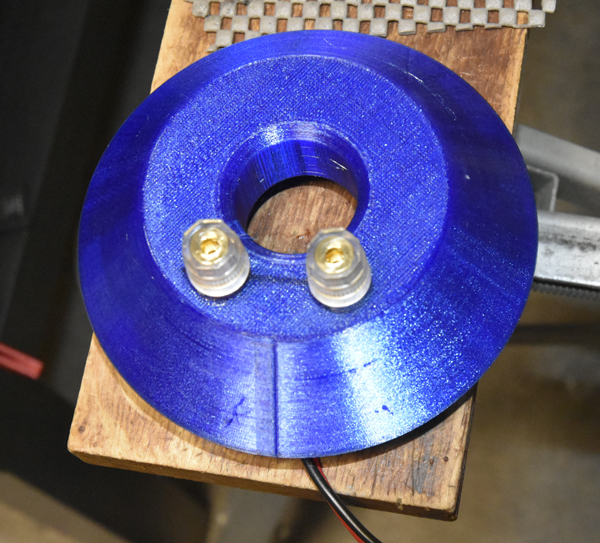

下の写真は最後部だ。既にスピーカーケーブルを繋ぐ為のターミナルが取り付けられている。

3.吸音網スポンジの貼り付け

卵型エンクロージャーの内部での残響を低減する目的で網状スポンジを貼った。

網状スポンジはホームセンターで入手した。本来の目的は滑り止めらしい。

貼るのに用いた接着剤はダイソーの”万能接着剤”と称するゴム系だ。

これはボンドG17と似た商品だが、少し廉い。

最後部の内側にも網状スポンジを貼った。

4.SPユニットの取り付け

中央部分と最後部を接着し、そこにSPユニットを取り付けた。

取り付けにはM3のキャップネジを3本使った。

5.ホーン部の取り付け

SPユニットを取り付けた後にホーン部を取り付けた。これで卵形の部分は完成だ。

残るは載せる足の部分だ。まだアイデアが纏まっていない。

ホーン部は手元にあった金色のPLAフィラメントで造形した。

基本的に湿度に敏感なPLAフィラメントは使わないのだが、

PETGフィラメントには金色が見つからなかったので、こてだけPLAだ。

6.音出しテスト

発振器(デジタル合成)に繋いで正弦波を加え音が出るのか試した。

1KHz1V-rmsの信号を加え音が出たので安心した。ガサガサのような感じはなく綺麗なピーだ。

その後、周波数を徐々に下げ再生下限値を探ったところ85Hzまで充分な音量で聞こえた。

次に 周波数を上げていったところ8.5KHzで聞こえなくなった。

これはスピーカーの性能ではなく 自分の耳が感じる限界だ。歳相応だと思う。